2019年01月15日

望矩楼へ

昨年施工させていただいた秋野不矩美術館茶室

望矩楼へ点検ついでのご挨拶に。

下からの見上げ。

銅板の色が落ち着いてきました。

外部は特に問題なく、

内部も若干の補修で、

構造的にも無理をしているので心配していましたが、、、

2019年01月13日

清羽亭

冬休みを利用して名古屋へ、目的は清羽亭。

中村昌生先生が設計された数寄屋建築。

玄関屋根は破風納まり。

中に入ると正月飾りがしつらえてあります。

座敷広間10畳の間。

台目3畳の9尺床に床脇は地板敷。

さらに右手に上段が付く開放的な床の間。

面皮柱に同じく面皮の長押が付く。

ちょうど和紙の作家さんが展示会をしていた。

長押と落とし掛けの納まり。

内法高さは5尺7寸とやや低い。

次の間の7尺床。

主室の床とは違い床柱に赤松皮付きを使うなど

より侘びた風情。

床框は主室の塗りに対し磨き丸太。

床柱、落とし掛け長押の納まり。

狆潜りは獅子垣窓。

2019年01月09日

無庵

以前改修工事をさせていただいた森町の無庵さんへ。

御年始のあいさつついでに様子をうかがいに。

玄関には正月飾りと左右に根付き松。

あいにく不在でしたので外周部を確認させてもらいました。

整えられた蹲と敷松葉。

茶室の露地ならではの風情。

表の太田川の流れ。

2018年12月28日

たねやさん

店舗を抜けると回廊がああります。

やっぱり屋根には松の木。

回廊の壁。

軒先。

事務所棟の銅家根。

文字通り銅板仕上げの外部。

最近の銅は緑青がふかず黒っぽくなります。

喫茶棟のクリ百本。

2018年12月26日

たねや

近江八幡にあるたねやさんの本社屋へ。

設計は秋野不矩美術館と同じ藤森照信先生。

店舗へのアプローチ。

店舗部分建物。

家根には松の木が。

軒先詳細。

屋根芝生葺き。銅の樋。

暖かくなれば美しい緑になりそう。

軒下。

柱は栗?

柱の足回り。

何気ないディテール。

店舗内部。

漆喰仕上げに黒く見えるのは炭。

社員総出で張り付けたそう。

手すりのディテール。

スチール製。

2018年12月25日

奥の院

某お寺様の仕事。

奥の院建物の内部天井が漏水のため腐朽。

屋根は板金仕上げ。

施工方法の問題か継ぎ手から水が差している様子。

軒天井も痛みが激しいため交換することに。

棟の板金をめくると、

シロアリと腐食で下地がぐちゃぐちゃ。

結構ひどい状態。

板を全部はぎ取って、交換します。

化粧野地。既存は合板でしたが今度は無垢材。

ルーフィングを張り、

今度はガルバリウム鋼板張り。

2018年11月24日

2018年11月20日

しみ竹

台風の塩害で葉が枯れた竹。

キッチンリフォーム中のお施主様と竹の話をしていたら

偶然にもしみ竹の話に、それも裏の竹林にあるとのこと、

お願いして数本分けていただきました。

竹林のシミだけ、節のところに黒いシミが、

どうしてこのシミが出るのかよくわかりませんが,

珍しいもの。

乾燥させてから油抜きします。

このシミに侘びた風情があるとお茶の世界では珍重されます。

乾くとこんな感じ。

2018年11月17日

曼殊院

今回の見学地は曼殊院。10時に集合。

曼殊院は皇室一門が住職をした門跡寺院。

現在の堂宇は良尚法親王が造営、なお親王の父は

智仁親王は桂離宮を造営。

建物内部は残念ながら撮影禁止。

大書院から小書院をみる。

屋根は杮葺き。材料はさわらの割板。

最近葺き替えられたそう。

内部には上段の左側に曼殊院棚がある。

大書院から小書院への縁の切れ目、

大書院が公の場白書院に対し小書院は私的な場黒書院。

上段の床柱が丸太であったり長押の釘隠しが富士の七宝であったり、

縁側の手すりも小書院に入ると高さが一段低くなり格狭間がはいる。

有名な梟の手水

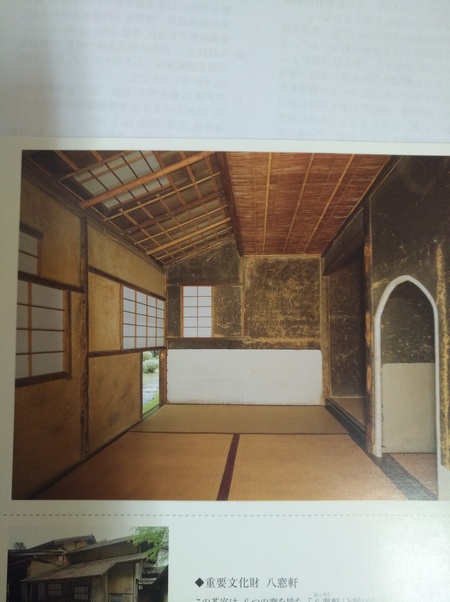

八窓の席(パンフレットより)

間取りは3畳台目下座床 炉は台目切

躙り口より正面に床の間。

床柱はちょうな目のついた赤松皮付き、相手柱は皮付きの櫟?

中柱は皮付きの桜。この辺は遠州好み。

東面北寄りに高さ1.6尺ほどの連子窓がありその上に

あたかも欄間のごとく高さ0.7尺ほどの下地窓がかさなる。

これも遠州好みだが作者は遠州ではないとのこと。

手前座には風呂先窓、色紙窓、雲雀だながありこれは

織部好み。

2018年11月16日

圓光寺

続いてお隣の圓光寺さんへ。

臨済宗南禅寺派のお寺です。

参道の石仏。

枯山水の奔龍庭。

立石が印象的、どことなく重森三玲のかおりが、

広間。左側にお茶室が!

ちょっと拝見。

間取りは2畳台目、下座床。

やや面の高い床柱、材は赤松。

丸太の框にも面付き。

こぶしの中柱に雲雀棚。

壁止めは竹、節3つ。